الكلفة الخفية: كيف يستنزف العنف الأسري اقتصاديات الخليج؟

العنف الأسري ليس مجرد مشكلة اجتماعية، بل هو نزيف اقتصادي كبير يهدد التنمية والاستقرار.

ارتفاع معدلات العنف يؤدي إلى زيادة أيام الغياب عن العمل، وتراجع الإنتاجية حتى عند الحضور (Presenteeism).

المجتمع المدني صمام أمان حاسم لتعزيز مجابهة العنف الأسري، سواء من خلال التأثير السياسي أو التشريعي.

العنف الأسري ليس انتهاكًا لسلامة الإنسان وكرامته فقط؛ بل يشكل أيضًا نزيفًا اقتصاديًا ممتداً يؤثر بشكل مباشر على رأس المال البشري.

تتسم التركيبة السكانية في الخليج بثقل فئتي الشباب واليافعين، مما يعني أن تأثير العنف سيطول، ويؤثر سلبًا على مسارات التعليم، التوظيف، والصحة النفسية لهذه الفئة الحيوية.

في منطقة الخليج، حيث يعتمد النمو الاقتصادي على إنتاجية العمالة، واستقرار الأسرة، وتدفق الاستثمارات، تتحول ظاهرة العنف الأسري إلى قضية تنمية شاملة، تتجاوز كونها مجرد قضية قانونية أو اجتماعية.

الحد من العنف الأسري لا يمثل واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا فحسب، بل هو استثمار اقتصادي ذكي يساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الإنتاجية والارتقاء بالمجتمع نحو الازدهار.

كنت أتمنى أن يضاف لتقرير وزارة العدل في دولة الكويت المقاييس والتوقعات والمعدلات الإحصائية كالفئة العمرية، والحالة الزوجية، والمرحلة التعليمية، والمهنة، ونوعية العنف، والجنسية، وعدد مرات (تكرار) الاعتداء.

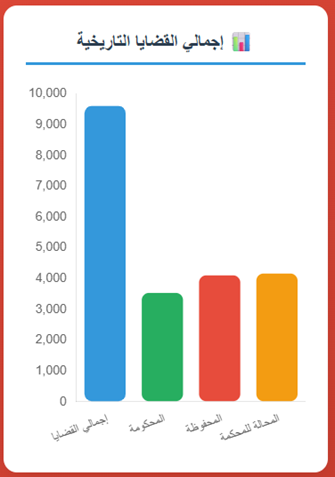

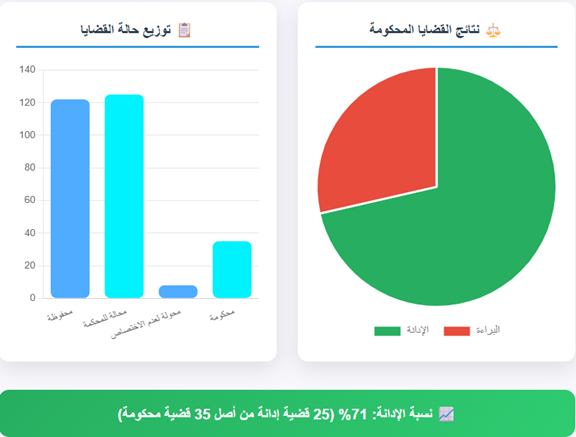

في تقرير رسمي صادم صادر عن وزارة العدل في دولة الكويت في 12 أغسطس 2025، أظهرت الإحصاءات أن النيابة العامة سجلت 978 قضية عنف أسري خلال النصف الأول من عام 2025. كنت أتمنى أن يضاف لتقرير وزارة العدل في دولة الكويت المقاييس والتوقعات والمعدلات الإحصائية كالفئة العمرية، والحالة الزوجية، والمرحلة التعليمية، والمهنة، ونوعية العنف، والجنسية، وعدد مرات (تكرار) الاعتداء أيضا مع التفاصيل التالية:

وعلى مستوى الفترة من عام 2020 حتى منتصف 2025، سجلت النيابة العامة 9,603 قضية عنف أسري بالتفاصيل التالية:

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتم تعريف (العنف الأسري) على أنه مجموعة من السلوكيات القسرية التي تشمل العنف الجسدي، النفسي، والجنسي، والتي تُمارس ضد النساء البالغات والمراهقات من قِبل شركائهن الحاليين أو السابقين. ومع ذلك، لا يقتصر هذا النوع من العنف على الأزواج الحاليين فقط، بل قد يمتد ليشمل الأزواج السابقين وأفراد الأسرة الآخرين مثل الوالدين، الإخوة، أو حتى الأصهار.

تتناول العديد من النظريات الأسباب التي تدفع بعض الأفراد إلى التصرف بعنف تجاه شركائهم العاطفيين أو أفراد عائلاتهم. ويعد (العنف المنزلي) ظاهرة عالمية تنتشر في مختلف الثقافات وتؤثر على الناس من جميع الطبقات الاجتماعية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، يتعرض حوالي 3.3 ملايين طفل سنويًا للعنف المنزلي.

قد يكون من الصعب تقييم انتشار هذه الظاهرة بسبب طبيعتها الحساسة وعدم الإبلاغ عنها في كثير من الحالات، بالإضافة إلى إنكار الضحايا أو مرتكبي العنف لحدوثها. ومن الجدير بالذكر أن العنف الأسري ليس محصورًا فقط في سلوك الزوج تجاه زوجته، بل يمكن أن تكون الزوجة هي الجانية في بعض الحالات.

علاوة على ذلك، فإن الأطفال الذين يشهدون أو يتعرضون للعنف المنزلي خلال فترة نموهم غالبًا ما يعانون من آثار نفسية وتنموية طويلة الأمد. هذه الآثار قد تنعكس على حياتهم الشخصية والعائلية، وكذلك في بيئتهم المهنية وعلاقاتهم مع زملائهم في العمل مستقبلًا.

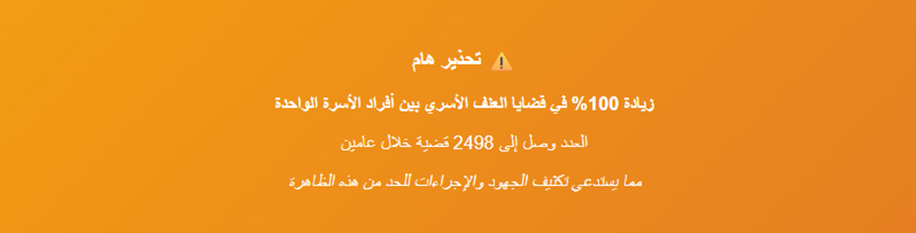

ومع تزايد معدلات العنف الأسري بنسبة 100% في العامين الماضيين، صدرت توجيهات حكومية عليا لتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية للحد من العنف الأسري، بما يتسق مع القوانين الوطنية والتزامات الكويت الدولية ذات الصلة وعلى سبيل المثال قانوني حقوق الطفل والحماية من العنف الأسري وانشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. كذالك تشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف والتي جاءت تنفيذاً لمواد القانون رقم (2020/16) الصادر بهذا الشأن والتي تضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وإنشاء مراكز الحماية (الدور الإيوائية) التي تستقبل، بالتعاون مع المجتمع المدني، حالات عدة تعرّضت لشبه عنف وهناك تعاوناً واسعاً مع مؤسسات المجتمع المدني ومشاركة من قبلهم في العديد من الفرق المشكلة للاستفادة من خبراتهم مثل فريقي التوعية والإرشاد وحماية الطفولة. كما سعى المجلس لبناء شراكات إقليمية ودولية في مجال تمكين المرأة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) فيما يخص مشروع «أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية» الذي يهدف الى رفع مؤشرات الكويت

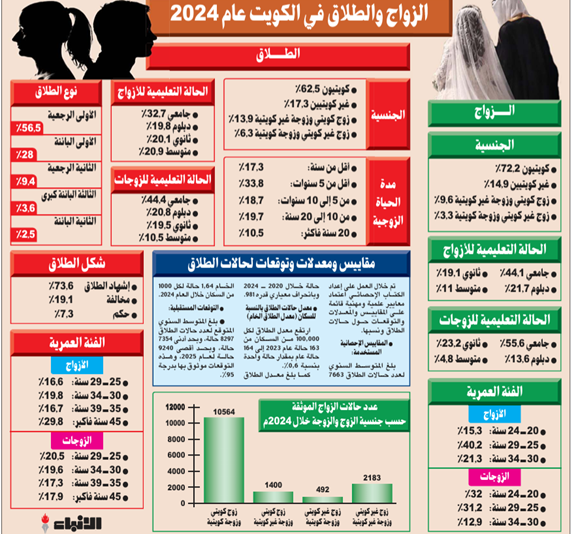

المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يسعى جاهدا لبناء شراكات إقليمية ودولية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) فيما يخص مشروع «أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية» الذي يهدف الى رفع مؤشرات الكويت فيما يتعلق بالنساء والعنف، وبتشكيل فريق وطني يضم المؤسسات المعنية والمجتمع المدني لرفع قدرات العاملين بالجهات ذات العلاقة. واللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري في المجلس والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني، تعكف بنشاط وجدية على دراسة إجراءات وقائية وتشريعية جديدة لحماية الأسرة والطفولة، إلى جانب مراجعة وتحديث القوانين ذات الصلة. حيث أهمية حماية المرأة ومنع تعنيفها – سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختًا أو أمًّا – في ظل مؤشرات تؤكد خطورة تصاعد قضايا العنف الأسري، حيث بلغ عدد القضايا “بين أفراد الأسرة الواحدة” فقط 2,498 قضية، بمعدل زيادة بلغ 100% خلال عامين. وقد أوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط أن ثمة مشروعاً حكومياً شاملاً لتعديل قوانين الأحوال الشخصية والمحكمة الأسرية والأحداث والطفل والعنف الأسري، بهدف معالجة أوجه القصور وتعزيز منظومة الحماية للأسرة الكويتية، وتقليل معدلات الطلاق والخلافات الأسرية كما ذكرت جريدة الأنباء الكويتية في 20 يوليو 2025:

سأقوم هنا بتوضيح الفرضية التي تشير إلى الكلفة الاقتصادية المرتفعة الناتجة عن العنف الأسري في دولة الكويت بشكل خاص، وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وفقًا للدراسات الدولية، تقدر هذه الكلفة بما يتراوح بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تتكون هذه الكلفة من جزئين رئيسيين:

– تكاليف مباشرة: تشمل النفقات المتعلقة بالرعاية الصحية، خدمات الشرطة، النظام القضائي، والخدمات الاجتماعية.

– تكاليف غير مباشرة: تتمثل في تأثيرات مثل غياب الموظفين عن العمل، انخفاض الإنتاجية، دوران العمالة، التأثير السلبي على التعليم، بالإضافة إلى تكاليف خدمات وزارة الصحة.

في ظل تصاعد معدلات العنف الأسري في المنطقة، وخصوصًا في الكويت، يمثل هذا العبء الاقتصادي “نزيفًا” يؤثر سلبًا على الإنتاجية وازدهار بيئة الأعمال. وبالتالي، يتطلب الأمر تدخلًا عاجلًا وشاملًا من قبل الحكومات، المجتمع المدني، والقطاع الخاص لمعالجة هذه القضية المتنامية ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

العنف الأسري ليس مجرد قضية اجتماعية فحسب، بل يمثل أيضًا نزيفًا اقتصاديًا هائلًا يُهدد مسيرة التنمية والاستقرار. تشير الدراسات إلى أن التكلفة الاقتصادية الناجمة عن العنف الأسري تتراوح بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مما يعني خسائر تُقدر بمليارات الدولارات سنويًا في اقتصادات دول الخليج.

تتجلى التكلفة المباشرة في مصاريف الرعاية الصحية لعلاج الإصابات الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى تكاليف خدمات الشرطة، الإجراءات القضائية، والخدمات الاجتماعية المقدمة للضحايا. أما التكلفة غير المباشرة، فتشمل انخفاض الإنتاجية بسبب الغياب المتكرر أو فقدان الوظائف، زيادة معدلات دوران العمالة، التأثيرات السلبية على التعليم، وارتفاع تكاليف االخدمات الصحية.

وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج، فإنها ليست بمنأى عن هذه الظاهرة. فالارتفاع الملحوظ في معدلات العنف الأسري يؤدي إلى إهدار رأس المال البشري، ويؤثر سلبًا على جودة بيئة العمل، ويضعف تنافسية الاقتصاد الوطني. لذلك، يتطلب الأمر وضع استراتيجيات وطنية شاملة تعالج هذه المشكلة، وتشمل:

1. تعزيز التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وتطبيقها بحزم.

2. إنشاء مراكز دعم وإيواء متخصصة لتقديم الرعاية للضحايا.

3. تنفيذ حملات توعية مستدامة لتغيير النظرة المجتمعية تجاه العنف.

4. إشراك القطاع الخاص في تبني سياسات داعمة للموظفين المتضررين من العنف.

5. تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني لتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة العنف.

من منظور اقتصادي، إذا نظرنا إلى دولة خليجية يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 300 مليار دولار كمثال، فإن تكلفة العنف الأسري قد تتراوح بين 3 إلى 6 مليارات دولار سنويًا. هذه المبالغ الضخمة يمكن توجيهها نحو قطاعات حيوية مثل التعليم، البنية التحتية، والصحة، بدلاً من أن تُهدر بسبب غياب الحلول الجذرية لهذه المشكلة.

الحد من العنف الأسري لا يمثل فقط واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا فحسب، بل هو أيضًا استثمار اقتصادي ذكي يساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الإنتاجية والارتقاء بالمجتمع نحو الازدهار.

نموذج مقترح لحساب الكلفة الاقتصادية السنوية للعنف الأسري

يمكن تقدير التكلفة الاقتصادية السنوية الناتجة عن العنف الأسري في أي دولة خليجية باستخدام المعادلة التالية:

الكلفة = الناتج المحلي الإجمالي × نسبة الكلفة (تتراوح بين 0.01 و0.02)

على سبيل المثال: إذا بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة 300 مليار دولار، فإن التكلفة الاقتصادية السنوية للعنف الأسري ستصبح في حدود 3 إلى 6 مليارات دولار.

عند تطبيق نطاق 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي على أي اقتصاد خليجي، نجد أن الأرقام تكون كبيرة حتى دون الحاجة إلى بيانات دقيقة.

هذه التكلفة تعادل أو تتجاوز ميزانيات برامج وطنية بأكملها مثل التعليم أو التحول الرقمي، مما يبرز أهمية التعامل مع العنف الأسري كـ”خطر اقتصادي شامل” يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

ملاحظة منهجية:

تختلف نسبة التكلفة الفعلية من دولة إلى أخرى بناءً على عوامل متعددة، مثل هيكل الاقتصاد، مستوى الإبلاغ عن الحالات، توفير الخدمات الصحية، وصرامة تطبيق القانون. لذلك، يُوصى بتطوير نموذج وطني يعتمد على بيانات دقيقة من وزارات الصحة، العدل، العمل، والداخلية لتقدير الأعباء الاقتصادية بدقة أكبر.

العنف الأسري في الخليج: كلفةٌ اقتصاديةٌ صامتة تهدد الازدهار والإنتاجية

1- مقدمة: لماذا يتحول العنف الأسري من مأساة اجتماعية إلى خطر اقتصادي؟

العنف الأسري لا يقتصر على كونه انتهاكًا لسلامة الإنسان وكرامته فقط؛ بل يشكل أيضًا نزيفًا اقتصاديًا ممتداً عبر قنوات متعددة، يؤثر بشكل مباشر على رأس المال البشري، وكفاءة سوق العمل، وأعباء الرعاية الصحية والعدالة، فضلاً عن تأثيره على سُمعة الدولة وبيئة الأعمال. تشير دراسات دولية إلى أن التكلفة الاقتصادية للعنف المنزلي تتراوح بين 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، وهي نسبة قد تساوي أحيانًا المخصصات الحكومية لقطاعات بأكملها. وفي منطقة الخليج، حيث يعتمد النمو الاقتصادي على إنتاجية العمالة، واستقرار الأسرة، وتدفق الاستثمارات، تتحول هذه الظاهرة إلى قضية تنمية شاملة، تتجاوز كونها مجرد قضية قانونية أو اجتماعية.

2- قراءة في الأرقام الكويتية: ما الذي تخبرنا به الوقائع؟

تتجلى في المنطقة مؤشرات مقلقة تستدعي التفاتة جدية ومستنيرة:

– تصاعد البلاغات والقضايا: كما هو موضح بالجدول، يشهد تسجيل البلاغات والقضايا لدى الجهات القضائية والنيابة ارتفاعًا ملحوظًا. هذا الاتجاه يعكس – ولو جزئيًا – تحسنًا في آليات الإبلاغ، لكنه أيضًا يشير إلى زيادة فعلية في معدلات العنف أو إلى كشف حالات كانت مخفية في السابق.

– الوزن الديموغرافي للشباب: يتسم التركيبة السكانية بثقل فئتي الشباب واليافعين، مما يعني أن تأثير العنف سيطول على المدى الزمني، ويؤثر سلبًا على مسارات التعليم، التوظيف، والصحة النفسية لهذه الفئة الحيوية.

– التداخل مع الصحة النفسية: يظهر ترابط وثيق بين العنف المنزلي والمشاكل الصحية النفسية مثل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. هذه العوامل لا تُضعف فقط قدرة الأفراد على المشاركة الاقتصادية، بل تزيد أيضًا من أعباء نظم الصحة العامة وأنظمة التأمين.

هذه المؤشرات لا يمكن قراءتها فقط من منظور أخلاقي؛ بل تمتد لتصل إلى البعد المالي والاقتصادي: ارتفاع معدلات العنف يؤدي إلى زيادة أيام الغياب عن العمل، وتراجع الإنتاجية حتى عند الحضور (Presenteeism)، وارتفاع معدل دوران العمالة، وزيادة المطالبات التأمينية، بالإضافة إلى تكاليف قضائية وتنفيذية أكبر تثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

– من أين تأتي الكلفة الاقتصادية؟ (خريطة القنوات)

يمكن تفكيك فاتورة العنف الأسري إلى مسارات مباشرة وغير مباشرة:

أ) كلف مباشرة

1- الرعاية الصحية: إسعاف، طوارئ، عمليات، علاج نفسي، وأدوية.

2- الشرطة والعدالة: استقبال البلاغات، التحقيقات، التقاضي، التنفيذ، الحماية.

3- الخدمات الاجتماعية: مراكز إيواء، خطوط مساندة، رعاية الطفل، وساطة أسرية.

ب) كلف غير مباشرة

1- سوق العمل:

* غياب متكرر وإجازات مرضية.

* انخفاض الإنتاجية بسبب القلق والصدمات.

* تبدل الموظفين وارتفاع كلفة الاستبدال والتدريب.

2- التعليم: تراجع تحصيل الأبناء المتأثرين بالعنف، ما يُضعف رأس المال البشري مستقبلًا.

3- سمعة الأعمال والاستثمار: ارتفاع تصور المخاطر الاجتماعية والقانونية يرفع علاوة المخاطر على بعض القطاعات، ويؤثر في ثقة المستثمرين.

2- تكاليف خدمات وزارة الصحة: ارتفاع الخدمات ومطالبات الصحية والتأمينية يضغط على ميزانية الدولة والشركات والأفراد.

4) مقارنة خليجية: عناصر التشابه والاختلاف

عناصر التشابه:

– هيكل ديمغرافي شاب نسبيًا، مع وجود عمالة وافدة كبيرة.

– تطور تشريعي سريع في قوانين الأسرة والحماية من العنف.

– منظومات صحية وتعليمية حديثة، لكنها تتفاوت في مستوى التنسيق المعرفي بين الجهات المختلفة.

عناصر الاختلاف:

– مستوى التبليغ والوصمة الاجتماعية: بعض الدول نجحت في تطبيع التبليغ وتقليل الوصمة عبر حملات توعية، مما أدى إلى زيادة الأرقام المعلنة (وهو تطور إيجابي يعكس الواقع).

– الأطر المؤسسية: تفاوت في قوة اللجان الوطنية لحماية الأسرة، ومستوى تجهيزات وتمويل المأوي، وسرعة التقاضي، وجودة برامج الوقاية المدرسية.

– بيئة العمل: اختلاف في انتشار برامج “مساعدة الموظفين” (EAP)، وإجازات الحماية، وسياسات أماكن العمل الآمنة.

بالنهاية، دول الخليج تتشابه في العوامل البنيوية التي تسهم في ظهور الظاهرة وتداعياتها الاقتصادية، لكنها تختلف في سرعة وكفاءة الاستجابة المؤسسية، وهو ما يفسر التباين في الكلفة النسبية بين الدول.

5) كيف يُؤثر العنف الأسري على الإنتاجية وبيئة العمل؟

1- الغياب والإجازات الطارئة: كثرة المواعيد الطبية والقانونية ترفع معدلات غياب الموظفين.

2- الحضور منخفض الفاعلية (Presenteeism): الموظف موجود جسديًا لكنه غير قادر على التركيز، مما يؤدي إلى انخفاض جودة الخدمة والقرارات.

3- دوران العمالة: الضحايا أو الناجون يتركون الوظائف أو ينقلون قسرًا، مما يفرض على الشركات تكاليف إعادة التوظيف والتدريب.

4- الخدمات الصحية ومطالبات الصحية والتأمينية: ترتفع ميزانية الدولة للخدمات الصحية وأقساط التأمين الصحي والجسدي على الشركات.

5- المخاطر القانونية والسمعة: حالات العنف غير المعالجة داخل أو حول مكان العمل تعرض الشركة للمساءلة القانونية والتشهير.

6) ما الذي ينبغي على الحكومات فعله؟ (خارطة سياسات عملية)

أ) التشريع والتنفيذ:

– توحيد تعريف العنف الأسري وتشديد العقوبات، مع توفير آليات حماية فورية (مثل أوامر الحماية المستعجلة، إبعاد المعتدي، وسرية العناوين).

– تحقيق عدالة ميسّرة وسريعة: تطوير مسارات قضائية مختصرة لقضايا العنف الأسري، وتوسيع دوائر ومحاكم الأسرة مع توفير كوادر نفسية واجتماعية مساندة.

ب) البنية المؤسسية والتمويل:

– تشكيل لجنة وطنية دائمة تجمع الجهات ذات العلاقة (الصحة، الداخلية، العدل، الشؤون، التعليم، العمل)، مع توفير ميزانية مستدامة ومؤشرات أداء عامة منشورة.

– إنشاء مراكز إيواء وخطوط ساخنة تعمل 24/7، وتقديم خدمات ترجمة للعمالة الوافدة.

ج) البيانات والقياس:

– تطوير نظام ترميز موحد للحالات عبر المستشفيات والشرطة والنيابة والمحاكم، لتوحيد الجهود ولإزالة الازدواجية وتحسين تقدير الكلفة.

– إصدار تقرير سنوي يقدّر الكلفة الاقتصادية (التكاليف المباشرة وغير المباشرة) لتوجيه السياسات وتقييم أثر التدخلات.

د) الوقاية والتعليم:

– تضمين المناهج الدراسية والجامعية مواد تدريبية حول إدارة النزاعات، احترام التنوع، الصحة النفسية، ومهارات الأبوة والأمومة.

– إطلاق حملات تغيير سلوك مبنية على الأدلة، تستهدف الرجال والشباب بشكل خاص.

7) ماذا على القطاع الخاص والمجتمع المدني أن يفعل؟

أ) في الشركات وأماكن العمل:

– وضع سياسة واضحة لـ”مكان عمل آمن”، تتضمن:

– إجازات مدفوعة للحالات الحرجة.

– تحويلات داخلية مؤقتة.

– خطط أمان شخصية داخل المقر.

– ضمان سرية المعلومات.

– تقديم برنامج مساعدة الموظفين (EAP) يشمل دعمًا نفسيًا وقانونيًا سريًا، مع شبكة إحالة لمراكز خارجية.

– تدريب المديرين وإدارات الموارد البشرية على الاكتشاف المبكر والاستجابة المناسبة.

– توقيع عقود تأمينية ذكية تشمل تغطيات للصحة النفسية والإصابات الناتجة عن العنف المنزلي، بالتعاون مع شركاء تأمين يدعمون الوقاية.

ب) في المجتمع المدني:

المجتمع المدني صمام أمان حاسم لتعزيز مجابهة العنف الأسري، سواء من خلال التأثير السياسي والتشريعي، أو عبر تمكين الضحايا وتغيير الثقافة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي على مستويات متعددة، أو حتى من خلال العمل الرقابي والشراكات البنّاءة مع القطاعين الحكومي والخاص. وتبقى فعالية هذا الدور مرهونة بمدى التعاون والتكامل بين جميع الأطراف ذات العلاقة، وبتوافر بيئة تشريعية وإدارية تعزز الحريات وتكرّس العدالة الاجتماعية. فتتنوع أدواره بين التأثير في السياسات العامة، وتوعية المجتمع، وتأسيس شراكات مع الجهات الرسمية، إلى جانب تقديم خدمات مباشرة للضحايا. كما تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في بناء شبكات وتحالفات مع قطاعات واسعة من المجتمع، بما في ذلك الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات لمكافحة العنف الأسري على نطاق أوسع. كما يجب بناء شراكات مع الحكومة لتشغيل الخطوط الساخنة ومراكز الأيواء وتقديم استشارات أسرية و تنفيذ برامج موجهة للرجال والشباب لتغيير المعايير الاجتماعية الضارة. بالإضافة إلي تقديم دعم مجاني للفئات الأكثر هشاشة كالدعم النفسي، والقانوني، والاجتماعي للناجين والناجيات من العنف الأسري، ويوفر آليات لمرافقتهم وإرشادهم وتسهيل إجراءات الشكاوى، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة الداعمة.

8) كيف نقيس الأثر ونضمن العائد الاقتصادي؟ (إطار للحوكمة والمؤشرات KPIs)

لتحويل السياسات إلى نتائج ملموسة، نقترح مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالميزانية:

1- المخرجات:

– عدد البلاغات المسجلة والمعالَجة خلال ≤ 72 ساعة.

– عدد أوامر الحماية ومددها ونسب الامتثال.

– طاقات الإيواء ونسب الإشغال.

2- النتائج المباشرة:

– نسبة تراجع تكرار الحالات لنفس الأسرة خلال 12 شهرًا.

– زمن التقاضي من البلاغ إلى الحكم.

– نسبة الناجين/الناجيات العائدين إلى العمل خلال 30–60 يومًا.

3- الأثر الاقتصادي:

– انخفاض أيام الغياب السنوية لكل 100 موظف.

– انخفاض معدل دوران العمالة المرتبط بعوامل اجتماعية.

– تقدير سنوي للكلفة الاقتصادية المخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (<1%).

4- الشفافية:

– إصدار تقرير سنوي علني يعرض الكلفة والنتائج، ويُنشر للجمهور والخبراء والأكادميون وأصحاب القرار.

9) خريطة طريق تنفيذية مختصرة (12–18 شهرًا)

1- خلال 90 يومًا:

– إقرار سياسة وطنية موحدة.

– تشكيل فريق قيادة متعدد الجهات.

– إصدار أمر بإنشاء قاعدة بيانات موحدة.

2- خلال 6 أشهر:

– إطلاق خط ساخن وطني.

– توسيع طاقة الإيواء.

– اعتماد سياسة “مكان عمل آمن” في الجهات الحكومية الكبرى والشركات شبه الحكومية.

3- خلال 12 شهرًا:

– نشر أول تقرير سنوي للكلفة الاقتصادية.

– إدراج وحدات دراسية للوقاية في الجامعات والمدارس.

4- خلال 18 شهرًا:

– تحقيق تخفيض ملحوظ في أيام الغياب ودوران العمالة المرتبطين بالقضايا الأسرية.

هذه الخريطة التنفيذية تمثل إطارًا شاملًا لمعالجة العنف الأسري وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على القياس الدقيق للأثر وضمان تحقيق عائد اقتصادي مستدام.

خاتمة: الاستثمار في السلام الأسري… سياسة نمو اقتصادي

تشير التجارب الدولية إلى أن العنف الأسري يُكبّد الاقتصاد خسائر تصل إلى 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي – وهي نسبة تمثل استنزافًا كبيرًا لا يمكن لاقتصاديات تسعى إلى تنويع مصادر دخلها وزيادة إنتاجية رأس المال البشري تحمل عبئها. وفي دول الخليج، تتجاوز حماية الأسرة إطار القيم الأخلاقية لتصبح استراتيجية محورية لتحقيق النمو المستدام. فكل دينار أو ريال أو درهم يتم استثماره في الوقاية من العنف، وتعزيز الحماية، وضمان العدالة السريعة، يحقق عوائد مضاعفة تتمثل في زيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف الصحية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي الذي يجذب الاستثمارات ويعزز تنافسية المنطقة على الساحة العالمية.