هيئة الصناعة: فوائد كثيرة للشراكة بين القطاع العام والخاص لكنها ليست حلا يناسب الجميع

“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035(60)

نجاح الشراكة بين ” العام والخاص” تعتمد على الاختيار المناسب للمشاريع ومواءمة المصالح

لابد من ترسيخ وإنشاء إطار قانوني وتنظيمي قوي لمشروعات الشراكة

فهم الفروق الدقيقة والدعوة لأفضل الممارسات أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين

تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة لصالح المجتمع غاية في الأهمية

الوصول إلى اكتفاء كامل للقائم الصناعية متوقع قبل نهاية عام 2031

أهم مكاسب الشراكة توزيع المخاطر والاستفادة من الإدارة منخفضة الكلفة

القطاع الخاص يملك خبرات كبيرة وقدرة على التطور وابتكار الحلول

كتب خالد السهل:

تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:

الطلب التراكمي على الأراضي الصناعية

بالنسبة للطلب على الأراضي الصناعية، يوجد في الوضع الراهن طلب تراكمي على مساحات تقارب 8،300،000 م 2 .

ويتوزع الطلب على مختلف القطاعات على النحو التالي:

تم تحديد الطلب من خلال 1،322 موافقة من أصل 4،348 للمنشآت التي تم تحديدهم كمنشآت واعدة من قبل الهيئة العامة للصناعة.

من الملاحظ أن القطاع الفرعي للمعادن الأساسية أكثر القطاعات طلبا للمساحات لكل منشأة صناعية، حيث يبلغ متوسط الطلب 37،000 م 2 لكل مصنع في القطاع. يليه قطاع المواد الكيماوية بمتوسط طلب حوالي 12،000 م2 لكل منشأة صناعية.

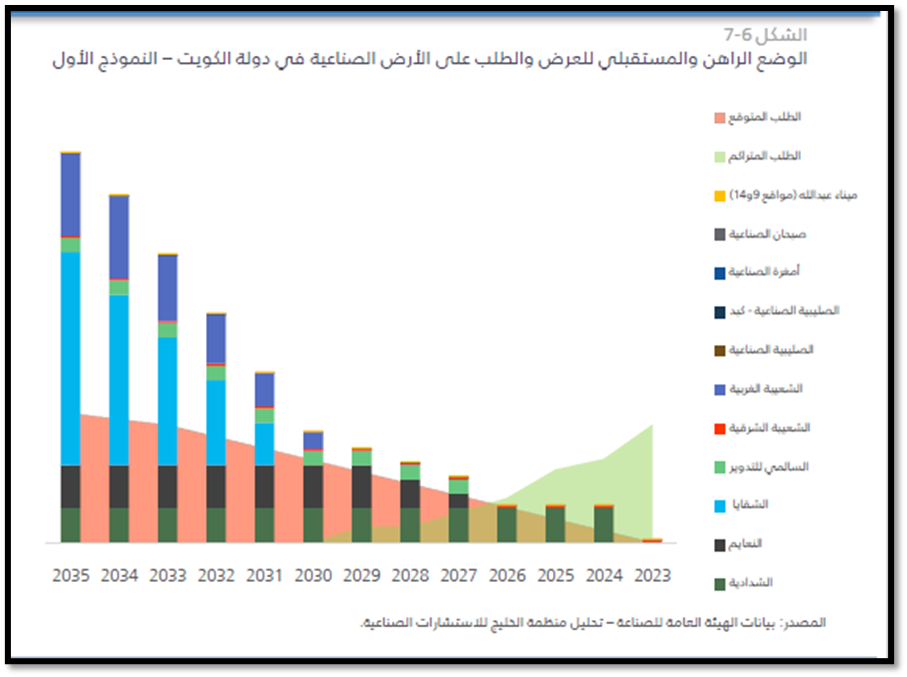

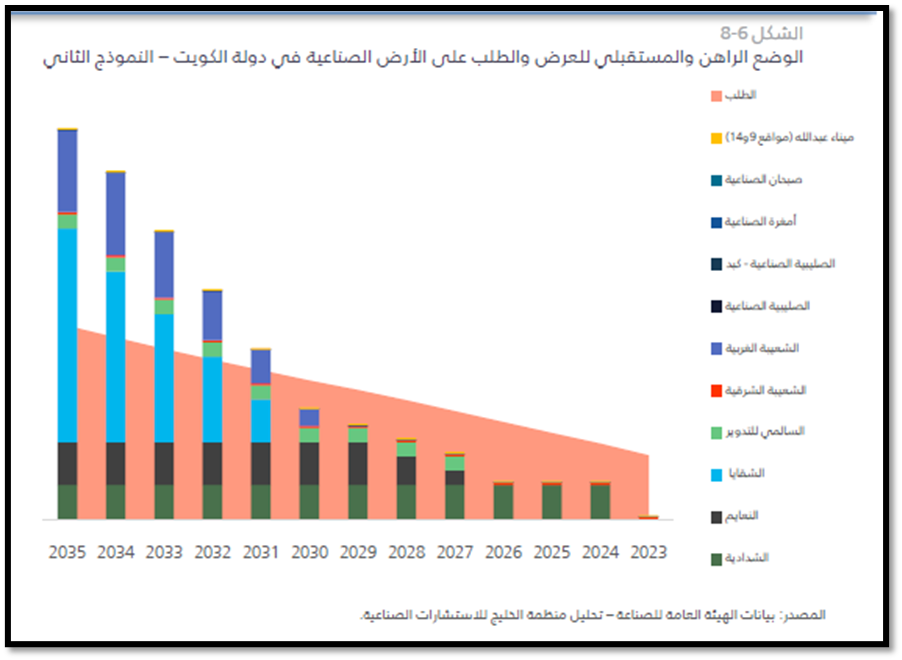

نماذج الوضع الراهن والمستقبلي للعرض على الأرض الصناعية في دولة الكويت:

تم اتخاذ نموذجين لتوقع الطلب على الأراضي الصناعية في فترة تفعيل الاستراتيجية الصناعية. تم توضيح كلا النماذج في الجداول التالية:

- في النموذج الأول، تم استخدام الطلب التراكمي الحالي الذي تقارب مساحاته 8،300،000 م 2 للتنبؤ بالطلب المستقبلي على الأراضي الصناعية في دولة الكويت.

- بعد تلبية الطلب الحالي، من المتوقع أن يتخطى الطلب المستقبلي 9،000،000 م 2 قبل نهاية عام 2035 .

- باتباع هذا النموذج، سيتم تغطية الطلب المتراكم بشكل كامل قبل نهاية عام 2030 بشكل رئيسي من خلال توزيع القسائم في الشدادية والنعايم.

- في النموذج الثاني، تم توقع الطلب المستقبلي على الأراضي الصناعية حسب نمو القطاعات الفرعية والزيادة من حيث القيمة المضافة لهم من خلال إطلاق وتنفيذ المشاريع المعروضة في الاستراتيجية الصناعية.

- لم يتم اتخاذ أي طلب تراكمي في هذا النموذج.

- باتباع هذا النموذج، سيتم تغطية الطلب على القسائم بشكل كامل قبل نهاية عام 2031 وذلك مع بداية توزيع القسائم في الشعيبة الغربية بإضافة إلى الشقايا والنعايم والشدادية.

بالنسبة للعرض المستقبلي، تم تبني فرضية أن منطقتي النعايم والشقايا والشعيبة الغربية سيتم تسليمهم على عدة مراحل وبدون تعارض مع المناطق الجاهزة، وبالتالي من المتوقع الوصول إلى اكتفاء كامل للطلب الحالي والمستقبلي قبل نهاية عام 2031 .

ترجح المنظمة اتباع النموذج الثاني لتنبأ الطلب المستقبلي وتوزيع القسائم على المنشآت الصناعية. وهذا لسهولة متابعة العرض والطلب وتخصيص نظام حوكمة فعال يضمن كفاءة استخدام الأراضي التي تم توطينها.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)

اكتسبت الشراكات بين القطاعين العام والخاص شعبية متزايدة كوسيلة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مما يوفر للحكومات بديلًا لأساليب الشراء التقليدية.

يهدف هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى تحقيق نتائج مفيدة للطرفين وتلبية المطالب المتزايدة للمجتمعات الحديثة. يقدم البنك الدولي، وهو مؤسسة رائدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعريفا شاملًا يجسد جوهر هذا المفهوم. وفقًا للبنك الدولي، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي “عقد طويل الأجل بين طرف خاص وكيان حكومي، لتوفير أصل أو خدمة عامة، يتحمل فيها الطرف الخاص مخاطر كبيرة ومسؤولية إدارية، وتكون المكافأة مرتبطة بالأداء”. يشمل هذا التعريف الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن أصولًا جديدة وحالية، بالإضافة إلى تلك التي تتضمن مدفوعات من مستخدمي الخدمة أو الوكالات الحكومية. كما يغطي العقود عبر مختلف القطاعات والخدمات، طالما أن هناك مصلحة عامة في توفير هذه الخدمات، ويتضمن المشروع أصولًا طويلة الأجل مرتبطة بالطبيعة طويلة الأجل لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تكمن أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قدرتها على معالجة بعض أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجهها الحكومات في جميع أنحاء العالم. وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات العامة، والمالية العامة المقيدة، ومتطلبات التنفيذ الفعال للمشاريع. وتقدم الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من الفوائد التي تجعلها خيارًا جذابًا للحكومات للنظر فيها:

- الاستفادة من خبرة القطاع الخاص: غالبًا ما يمتلك القطاع الخاص المعرفة المتخصصة والخبرة وإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات التي يمكن أن تعزز جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة. إن التعاون مع القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمكن للحكومات الاستفادة من هذه الخبرة والاستفادة من الحلول المبتكرة.

- تقاسم المخاطر: تتيح الشراكات بين القطاعين العام والخاص توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص بناءً على قدرات كل منهما على إدارتها. تساعد هذه المشاركة المثلى للمخاطر على ضمان أن تكون المشاريع أكثر مرونة في مواجهة التحديات غير المتوقعة وأن الأداء العام للمشروع قد تم تحسينه.

- الوصول إلى التمويل: مع محدودية الموارد العامة المتاحة لتمويل المشاريع الكبيرة، توفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيلة للوصول إلى تمويل القطاع الخاص. وهذا يقلل العبء على المالية العامة ويسمح للحكومات بتخصيص مواردها لمجالات اقتصادية أخرى حساسة.

- تحسين الكفاءة: يمكن أن تؤدي مشاركة القطاع الخاص في تصميم المشاريع وبنائها وتمويلها وتشغيلها إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف. ويرجع ذلك إلى تركيز القطاع الخاص على حسن استغلال الموارد وخفض التكاليف بهدف تحقيق الربح.

على الرغم من الفوائد العديدة التي يمكن أن تجلبها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من المهم إدراك أنها ليست حلًا واحدًا يناسب الجميع. يعتمد نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عوامل مختلفة، بما في ذلك الاختيار المناسب للمشاريع ومواءمة المصالح بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء إطار قانوني وتنظيمي قوي. إن فهم هذه الفروق الدقيقة والدعوة لأفضل الممارسات أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي النهاية، تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة لصالح المجتمع.

أنواع من نماذج الشراكات بين القطاعيين العام والخاص (PPPs) الأكثر شيوعا

- البناء والتشغيل والتحويل :(BOT) بموجب هذا النموذج يكون الكيان الخاص مسؤولًا عن تصميم وإنشاء وتشغيل منشأة. بمجرد اكتمال المشروع وتشغيله، يتم نقل الملكية مرة أخرى إلى القطاع العام بعد فترة محددة مسبقًا.

مميزات البناء والتشغيل والتحويل:

- تقاسم المخاطر: يتولى الشريك الخاص مسؤولية التصميم والبناء والتمويل والمخاطر التشغيلية.

- توليد الإيرادات: الشريك الخاص يدر الإيرادات من خلال رسوم المستخدم أو المدفوعات الحكومية.

- تحويل الأصول: تنتقل الملكية إلى القطاع العام في نهاية فترة الامتياز.

- حوافز الابتكار: تشجع شركاء القطاع الخاص على تطوير حلول مبتكرة.

- التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO): في هذا النموذج يكون القطاع الخاص مسؤولًا عن تصميم وبناء وتمويل وتشغيل المشروع. يحتفظ القطاع العام بالملكية العامة والإشراف، بينما يكون على الشريك الخاص المخاطر المتعلقة بالتصميم والبناء والتمويل والتشغيل.

مميزات التصميم والبناء والتمويل:

- التخصيص الشامل للمخاطر: يتولى الشريك الخاص مسؤولية التصميم والبناء والتمويل والمخاطر التشغيلية.

- هيكل التمويل: الشريك الخاص يرفع رأس المال للمشروع.

- المكافأة على أساس الأداء: مكافأة الشريك الخاص مرتبطة بالأداء.

- مشروع مشترك (JV) : يتضمن المشروع المشترك شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتشارك الطرفان في مخاطر ومسؤوليات وأرباح المشروع. يشجع هذا النموذج التعاون وتبادل المعرفة.

مميزات المشروع المشترك:

- الملكية المشتركة: يمتلك كل من الشركاء من القطاعين العام والخاص حصة في المشروع.

- تقاسم المخاطر: المخاطر المشتركة بين الشركاء من القطاعين العام والخاص.

- نقل المعرفة: يمكن القطاع العام من الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والعكس صحيح.

- المرونة: يمكن تكييف هيكل المشروع المشترك ليناسب الاحتياجات المحددة للمشروع.

- عقد الإدارة (MC) : بموجب عقد الإدارة، يكون القطاع الخاص مسؤولًا عن إدارة وتشغيل مرفق أو خدمة عامة بينما يحتفظ القطاع العام بالملكية والسيطرة الشاملة.

مميزات عقد الإدارة:

- الخبرة التشغيلية: الشريك الخاص يجلب الخبرة التشغيلية لتحسين كفاءة وفعالية الخدمة العامة.

- المكافأة على أساس الأداء: مكافأة الشريك الخاص مرتبطة بالأداء.

- القطاع العام يحتفظ بالملكية والتحكم: يحتفظ القطاع العام بالملكية والسيطرة الشاملة على المنشأة أو الخدمة.

- نقل المعرفة: يمكن للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص.